照镜子是为了看清自己,但当我们身后还有一面镜子时,麻烦就发生了。主体的自我定位陷于重重迭迭的镜像中不能自拔。书法和山水画研究正是如此,这前后两面镜子分别是西方美术史和中国传统美术史。研究者必须借助某种方法使自己从历史和现实的镜像中走出来,这就是基于科际整合的观念史研究和关键词统计分析。

三个长程的中国美术史问题

每一种文明都有自己最值得骄傲的审美传统,但这也往往构成了该文明文化研究难以深入的盲区。中国书法精神、山水画的起源和演变就是著名的例子。中国思想与绘画这一专业刚确立、开始召博硕士研究生时,就给自己订下了明确的目标。这就是去揭示山水画和书法的起源、演变与中国思想大传统的关系以及中国艺术精神的现代转型;在研究方法上,我们把思想史、特别是观念史研究中的关键词统计分析引入中国美术史。

《中国思想与绘画(教学和研究集)》是中国美术学院「中国思想与绘画研究中心」出版的年刊,汇集该专业方向研究团队的探索成果。在第5集出版之际,我们终于可以说,研究团队成员自觉运用这一方法,已初步解开了山水画和书法起源及其演变中很多难解之谜,同时也开启了艺术基本观念的现代转型研究。这表明用中国思想发展的逻辑来研究山水画和书法的变迁是卓有成效的,今天有必要从中心默认的目标来看看以往的工作取得了哪些成果并思考今后继续深入的题目。我认为,从思想史内在理路上讲,中国艺术史和思想史关系的研究,还有三个需要进一步探索的方向。

第一,以往的研究证明,山水画是程朱理学的视觉形态,但为甚么山水画的高峰出现在元代而非宋代?程朱理学具有的理气二分的双层次结构,它规定的最重要修身方式是冥想天理世界的境界层面,这种修身方式又是如何落实在画山水和欣赏山水画过程中的?

第二,书法审美同样也是由道德修身规定的,但为什么在与中国思想演变的关系上,书法与山水画不尽相同?团队已有的研究表明,书法审美标准的形成和演变存在两个大阶段,第一阶段是两汉至唐代,第二阶段是元到清;从五代到南宋是两个阶段之间的过渡期。在第一阶段早期即两汉,大致可以说汉隶与儒家道德规范相对应,而到东汉末年,在宇宙论儒学不可欲、道德价值逆反过程中,出现了草书及其对应的修身方式。魏晋及南北朝时,玄礼双修的修身的方式投射到书法上,遵循规范和追求自由被分为二个层面,二王的行书成为其代表。一直要到唐朝,代表儒学道德价值的书体再一次形成,这就是楷书。书法演变的第二阶段从元朝开始,这是书体变化以及重写书法史的最重要时期。从那时起宋明理学及其修身方法对书法进行了全面的重构,这种局面一直延续到清代。

为什么书法史存在着上述两个阶段?两阶段的本质差别是什么?书法两阶段之间有一个中间期,正好对应着儒学最终消化佛教、发展到程朱理学新形态。令人不解的是,为什么宋儒以书法修身的热忱一度减退,南宋居然是历代最不重视书法的朝代?另外,体现魏晋南北朝玄理双修的道德修身结构的二王行书,在唐代已经受到帝王高度追捧,但代表儒学修身的为何郄是楷书?更为奇怪的是:为什么在元代出现的对书法及其历史的重构过程中,本代表魏晋玄学的二王的字体被定为程朱理学书法的标准形态?

第三,长程对比山水画和书法的发展可以发现:在第一次文化融合过程中,山水画、书法都达到了历史上的高峰,但在近代第二次融合过程中,特别是在二十世纪五四新文化运动后,山水画虽然以表现革命精神作为内在的道德追求,但再也没有达到历史上曾有过的辉煌,而书法却迎来了草书发展到历史新高度的时期。既然两者都是传统道德修身的体现,为什么山水画和书法的命运在近现代呈现出巨大差别?追究这个问题,是否可以构成探讨中国近现代美术史的基本线索?例如中国艺术精神的现代转型是何时开始的?其展开过程及演化逻辑在多大程度上受中国文化艺术传统自身演变深层结构的支配?中国传统艺术精神又如何与西方现代价值互动?

我相信,解决这些问题构成了本中心今后研究的方向。通过一届又一届的博、硕士和博士后的工作,我们最终会得到中国艺术精神起源、形成以及现代转型最后演变为当代形态的宏观整体的图画。我要强调的是:如果没有整合性研究,就不能揭示更深层的内涵。例如,研究团队早就认识到在中国传统审美中,书、画同源,笔墨是修身方式和书法精神的表达,但由于没有达到整合,在以往的山水画研究中尚缺少对笔墨和势的探讨。在此意义上讲,上述三个方向既代表着本专业研究的深入,更重要的却是追求整体图像的呈现。可喜的是,从集刊4某种整合的趋向已经出现,而这次出版的集刊5更是如此。因此,下面我尝试着将本集这些专门研究整合起来以给出解决上述三个问题的基本方案。这既是对以往研究的回顾,亦是对未来进一步工作的展望。

书法、山水画在第一次融合中的不同面貌

赵超〈隶书的起源〉一文勾画了隶书形成的历史脉络,揭示了隶书在东汉被官方肯定和当时今文经学即宇宙论儒学有着内在的联系。如果把隶书对应的修身方法定位于注重遵循规范,那么联系倪旭前的研究,东汉后期出现了对宇宙论儒学的道德价值逆反,草书的出现则是源于其修身所强调的破除某种规范的「势」。众所周知,隶书和草书在修身意义上的对立贯穿着整个魏晋南北朝。它对书法的塑造是什么后果呢?邢志强在〈草隶与行书〉中通过对行书指称的关键词变化的考辨有一个重要发现:行书在南北朝晚期被定名前,曾广泛地被称为「草隶书」,直到唐朝后期「行书」这一指称才真正固定下来。这一对行书指称变化的研究,使我们发现行书本来是对应隶书和草书之间的独特书体,或者说它是在草书势的追求中注重规范的结果。其修身方法是追求规范和反规范自由之间的平衡,我认为这为玄礼双修塑造与其相应的书体提供了关键词证据。

从思想史来看,魏晋到唐代是儒、释、道三家并立多元的时代,代娜在〈论魏晋至唐书画心性论的建立〉一文中指出二王都是五斗米教的信徒,该文考察了道教对二王行书的影响;她认为,由于唐代帝王游走于佛教、道教和心性论儒学之间,是二王书法受唐代帝王欣赏的原因。代娜还指出,唐代心性论儒学在排佛和道统的追求中形成书、画同源的观念,她称之为中国书画心性论建立,此后,笔法的观念作为修身方法从书法进入了绘画。我认为,山水画和书法研究必须看到唐朝的特殊性。一方面中国文化第一次融合的初步成果已经显现,常识理性和中国艺术精神成熟。另一方面心性论儒学吸收佛教「大我」观念成为大一统帝国的意识形态,儒学只在治国方略上借鉴了佛教的律法,但和佛教及魏晋玄学的修身发生尖锐的对立。这种格局对绘画和书法影响是不同的。

对绘画来讲,因程朱理学尙未形成,画山水的观念还不能转化为表达天地万物之理的山水画。即使有山水画,亦不能和常识理性支配下的理学修身对应起来。故唐代只是山水画形成的初步甚至是准备阶段。书法与绘画不同,一开始就与儒学大传统对应,某一种书体背后一定存在着某一种修身方法。这样,它在唐代的面貌必定面为多元分裂的修身方式所规定。汉代隶书本直指遵循儒家道德规范的修身,而草书代表破除某种规范,行书则代表了魏晋玄学中玄礼双修追求规范和反规范的平衡。这样二王的行书无论得到帝王的多大肯定,自然不可能作为唐代官方意识形态心性论儒学所对应的书体。楷书在唐代成为儒家道德规范对应的书体,应该视为心性论儒学道德规范对书体的再塑造。在谈到楷书取代隶书成为儒学修身对应书体时,我们不能忘记,唐代心性论儒学的治国平天下过程和汉代宇宙论儒学不同,实际上是借助了佛教的律法。这使得唐楷背后的修身方式是不纯粹的。除了遵循善的道德伦常外,还包括了依靠法律。它可以帮助我们理解唐代书法的「尙律」精神。这一切也说明唐代书法审美标准的复杂性和多元性。

施锡斌在〈常识理性作用下的唐代书法修身结构〉一文中提出唐代书法修身中存在着「尽善」和「尽美」双重标准,第一次给出书法修身价值多元性的证据。善和美都是「好」的普遍化。早在先秦时期,这两个词都用来指涉道德价值。在历史的演变中,它们分别代表了「好」的不同形态和层面。美在指涉道德同时在某种意义上还代表了实然之「好」,如容貌。而善的道德含义更为纯粹,即更普遍地表达应然之「好」,其道德实践意义比美更强。[1]施锡斌指出:唐太宗将王羲之的书法称为「尽善」和「尽美」[2],实际上标志着两种不同的标准规定唐代书法背后的道德价值之开始。如唐楷因更多地用于社会实践,必定是「尽善」标准显、而「尽美」标准隐;因草书更容易表现书家性情,则是「尽美」显而「尽善」隐。但是,「隐」并不代表没有,表现「尽善」的唐楷受到隐的「尽美」制约,不局限于技法,出现了多种样貌;追求「尽美」的草书在隐性的「尽善」要求下,草书没有继续简化、符号化。

唐代是中国文化常识理性成熟时期,中国艺术精神和常识理性既然一体两面,「尽善」、「尽美」审美标准的出现一方面意味着常识理性把更强的道德属性投射到本来已被修身笼罩的审美中,另一方面则意味着儒学、佛教和魏晋玄学修身的冲突和多种审美标准的共存和竞争。其后果必定是书法背后和修身关联整体对应的削弱,直到儒学消化佛教形成新的统一修身方法为止。

如前所述,五代至宋乃是书法史两阶段之间的中间过渡期。正是在这一过渡时期,融合佛教修身方法的程朱理学形成,它给绘画和书法都带来了巨大的影响。首先程朱理学是建立在常识理性之上的道德意识形态,其形成过程第一步是确立在常识之上的宇宙观。显而易见,在视觉上代表常识意义上天地万物秩序即理的宇宙就是全境式自然山水,作为程朱理学视觉形态的山水画兴起了。程朱理学形成的第二步是主敬和瞑想天理境界,它无法直接表现在山水画构图中,只能暂时被悬置起来。这时兴起的山水画并未和程朱理学完全对应。对书法而言,常识理性的自然观是无法表现的,能表现的只是达到规范的修身方法。本来这种修身方法无论是对规范之遵循还是破除,都可以在书写过程中表现出来。而一旦修身方法变成主敬的瞑想,一时间它亦成为不可表现的。这意味着程朱理学出现会导致书法背后修身意义的表失,其直接后果居然是书法的衰落。

施锡斌另一篇已发论文从制度史角度研南宋书法衰败原因。他指出,南宋初年在科举和铨选时,由于「书判 」制的解体和严格施行「封弥誊录 」新规,使得以书法进入仕途的常规途径不复存在。连最推崇书法的高宗也没有从根本上改善书法不兴的状况。宋代是书院大兴的时期,但书院教育亦不重视书法。施锡斌还考察了二程、张载和朱熹对书法的看法。他们是从「礼者,理也」这一基本点出发,对书写的终极要求是要合乎「理」。后人对朱熹的书法很重视,但他本人从来没有以一个书法家自居,而是看重知识积累,通过文字的产生和发展来理解普遍道德秩序。而在心学家杨简心目中,王羲之书法则显得点俗气。[3]

将这一研究投射到思想史中,恰恰证明宋代书法衰落源于程朱理学刚刚形成之时,书法和修身关系的断裂。书法作为中国艺术精神之核心,最早成为道德修身的有机组成部分。但是随着儒学融合佛教,却一时无法表达理学发明的新修身方法。只要书写过程还没有和程朱理学修身中所强调的主敬和天理冥想建立联系,理学家便不看重书法,练书法甚至有可能被视为玩物丧志。显然,这涉及到一个书法研究中从未触及的领域:哪些修身方法有助于书法,而哪些修身方法一开始会阻碍书法?它进一步展开又会如何重塑书法等等一系列有待展开的新问题。

两阶段之迷与书法、山水画的现代转型

书法在中国艺术精神中正统地位的确立是元代,而元代也正是山水画达到顶峰的时期,这两者纯属巧合吗?翁志丹的〈程朱理学背景下的元代书学形态---以赵孟俯为中心〉揭示了两者内在的联系。一般来说,程朱理学的主敬和冥想天理世界的修身方式很难用绘画对象来表达,却可以用笔墨来实现。翁志丹通过以赵孟俯为首的元代书画家研究有一个重要发现,正是在元代完成了诗、书、画的完美统一。元代书画的成就之高,其根源在于书法与绘画全然贯通。也就是说,宋代程朱理学虽然兴起,但理学家还没有顾及将理学义理贯彻于日用之中。[4]程朱理学的修身方法是先进入书法,然后才通过笔墨成为山水画的一部分。正如元代杨维桢所说「士大夫攻画者必攻书,其画法即书法所在。」 [5]

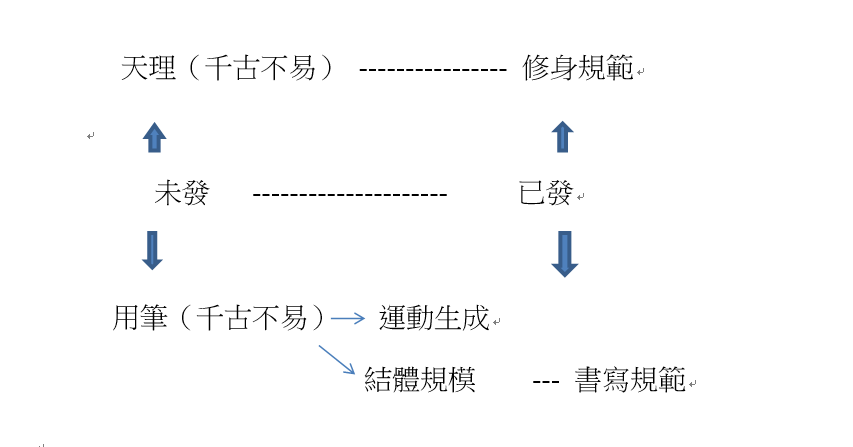

翁志丹剖析以赵孟俯书学思想为中心的元代书学,发现元代士人在如下几个方面完成了程朱理学书学形态的建构和诠释:1、元代士大夫用理学思想对书法作「继天立极 」的本体诠释,将文字的价值来源追溯于「天」,导致元代对古文字的重视和古篆隶书法创作的兴起;2、赵孟俯提出「用笔千古不易」,从而使「用笔」具有形而上的本体高度;3、元代书学注重道统建构,在书法实践中蕴含「圣人气象」、「主敬」、「惟精惟一」等程朱理学思想,从而导致二王书风的兴起。他用下图概括赵孟俯为了实现二王笔法与二王气象相合一而不断逼近书圣的境界之探讨。

从中可见,正因为在程朱理学的修身结构中,天理境界为未发层面,它对应着用笔前的主敬和对书写过程之想象。这样一旦用笔,就是一个从未发到已发、用气实现理的过程。这时无论书写的运动生成还是结构规模都取决于千古不易的笔法。基于主敬和天理世界瞑想的笔法虽然有点类似于玄礼双修下对玄瞑之境的追求,但其终极意义是完全不同的。这样,二王的书法也就得到新的定位。此外,圣人与圣人气像亦是相契合的。这样,赵孟俯力图逼近二王书迹也即是追求达到「圣人气象」。二王书法作为程朱理学的理想形态从此得以确立。

我认为,翁志丹的工作对进一步研究山水画和书法与儒学修身的关系十分重要。如果他的想法正确,就可以用这个思路去思考我前面提出的两个问题。首先,为何山水画的高峰在元代就迎刃而解。如把具有固定形态的字和由字组成的篇视为某种规范性的表达,而书写前心态的修炼、特别是对书写整体效果之想象,可以对应着包含主敬和瞑想天理世界的修身,这样可以认定书写过程比绘画更容易做到主敬和瞑想。也就是说,书家捉摸运用笔墨和布局过程蕴含修身的新形态。其次,一旦在书法中做到这一点,可以把这种修身方法类推,程朱理学的修身方式也就进入山水画中。山水画的笔墨代表了修身,这一点终于在元代确定了下来。换言之,山水画到元代才真正做到在表达对象和修身方式都和程朱理学等同,作为程朱理学的视觉形态才完全得到实现。这当然是山水画高峰的呈现!

如果前面假设正确,我们就可以从这一角度去思考元代及以后的山水画是如何画出来的,即笔墨如何支配山水画的构图。清以后,程朱理学修身方法已被遗忘三百年之久,今天我们在研究山水画时可以感受到宋画力图表达宇宙万物、为天地立心的气魄,但无法理解古人认为元画中平远淡泊的境界,特别是山水画不必再是全境式,但仍然代表了天理世界之精神。这里,代表主敬和瞑想的笔墨对构图发生何种影响亦是一个以前从未研究过的问题。